あなたは話が伝わらなくて悩んでいるかもしれません。けれど、話し方の型を身につければ、あなたの話は伝わるようになります。

今回は、「結論ファースト」の基本ステップから結論の裏付けとなる「理由と具体例」のポイント、話の途中で聞き手を迷子にしない「接続詞」や「間」の使い方といった話し方の基本の型をご紹介します。また応用編として、プレゼン・スピーチに効く「話のブロック」の構成の順番についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1. 「結論ファースト」の基本ステップ

2. 説得力が増す「理由と具体例」の並べ方

3. 話の途中で聞き手を迷子にしない「接続詞」と「間」の使い方

4. 応用編:プレゼン・スピーチに効く「話のブロック」の構成順

5. 実践練習:相手の反応を見て話す順番を調整する方法

「結論ファースト」の基本ステップ

まず報告、質問への回答など、普段のコミュニケーションにおける基本の話し方の型として押さえておく必要があるのが、「結論ファースト」です。つまり結論から話し始めるということです。結論から話し始める基本の話し方の順番としてよく使われるフレームワークが「PREP(プレップ)法」です。

PREP法とは?

PREP法とは、「結論→理由→具体例→結論」の順で伝える手法です。

P=POINT/結論

R=REASON/理由

E=EXAMPLE/具体例

P=POINT/結論

話すとき、書くときはこの順番にすることで、より簡潔にわかりやすく伝えられ、説得力が増します。ぜひ話すときの基本の型にしてみてください。

PREP法を用いた話し方の基本ステップ

では、実際にPREP法を使って話す内容を組み立ててみましょう。

上司にこれから購入する製品比較の報告をするときを想定した例文をご紹介します。

【PREP法を使わない話し方】

A社とB社の製品を比較したのですが、A社のほうが機能が豊富で優れている一方、B社はシンプルな構成で価格面では優勢でした。ただし、A社の製品を使いこなせれば、コストパフォーマンスが高いという意味では優れていると思います。よってA社の製品のほうがわが社にとって適しているのではないでしょうか。

【PREP法を使った話し方】

A社とB社の製品比較を行った結果、A社の製品のほうがわが社に適していると思いました。理由は、B社と比べて機能が豊富でコストパフォーマンスに優れているためです。B社のほうが価格は安いですが、その分、機能は限られています。よってA社の製品が良いと思いました。

いかがでしょうか。PREP法を使わずに、何も考えずに話すとこのような話し方になり、「結局、どちらがいいの?」と聞き手を不安にさせてしまいます。「早く結論を言ってほしい」とイライラさせてしまうこともあるでしょう。

一方、PREP法を使った話し方は、初めに「A社の製品が良い」という結論を伝えているため、聞き手はすっきりと理解し、その理由に耳を自然に傾けます。このように、PREP法はわかりやすいだけでなく、聞き手を惹きつける効果もあるのです。

説得力が増す「理由と具体例」の並べ方

PREPのうち、「R=REASON/理由」と「E=EXAMPLE/具体例」の部分は、結論の裏付けとなる情報です。どのように提示すれば納得感が生まれるかを見ていきましょう。

結論の根拠となる「理由(REASON)」のポイント

「理由(REASON)」の役割は、結論の根拠となるため、とても重要です。基本的にはデータ、統計、事例、専門家の意見を用いることで説得力が増します。重要なのは、主観を排除して、できるかぎり客観性を持たせることです。

自分がいくら「これはとても良いんですよ」と言ったところで、「何を根拠に良いと言えるのか?」と不安や疑問を抱くでしょう。理由はデータや統計などを用いてできるだけ客観的にすることで、より聞き手に理解と納得感を生み出します。

プレゼン時にはデータをグラフ化してスライドで見せるとよりわかりやすくなります。

ただし、理由があまりに多すぎると聞き手は混乱してしまいますし、何が重要な根拠なのかがわかりにくくなります。そのため、理由は「3つ以内」にとどめ、特に強調したいポイントを厳選しましょう。

「理由(REASON)」を補填する「具体例(EXAMPLE)」のポイント

「具体例(EXAMPLE)」は、「理由(REASON)」を補填する役割があります。理由の後に具体例を付け加えましょう。

具体例では、実際の事例を用いるのがおすすめです。成功事例と失敗事例により、具体的にエピソードを取り入れることで、聞き手に「自分もそういう経験がある」「自分も今後、そういう経験をするかもしれない」といった気持ちにさせ、感情移入を促します。自然と聞き手を惹きつけることができます。

話の途中で聞き手を迷子にしない「接続詞」と「間」の使い方

話の順番を組み立てる際に、重要になるのが「接続詞」です。接続詞は話を順序よく、わかりやすくつなぎ、聞き手が話の流れを見失わないようにするために欠かせません。また、間(ま)も大切です。間には、聞き手に理解を促す役割と、引きつける役割があります。

接続詞の使い方

接続詞は、シーンごとに次のものを使いましょう。

・要点をまとめるとき(順接):つまり、要するに、ですから、したがって、そのため、結果として

・情報を追加したいとき:さらに、加えて、しかも、また

・流れを反対にする、別の視点から話すとき(逆接):ですが、一方で、とはいえ

・構成を明確にしたいとき:まず、次に、そして、もう一つは、三つ目は、最後に

・転換したいとき:次に、それでは、さて、ところで

シーンに応じて最適なものを使い分けることで、聞き手に対してより親切な話し方になります。

「間」の使い方

「間」は、話と話の空白の時間です。つまりあなたが声を発していない時間です。話し手にとってみれば、間が長すぎると不安に感じてしまいますが、実は聞き手にとっては必要な時間です。

間には「理解の間」と「引き付けの間」の2種類があります。

理解の間:話をひと通り終え、別の話題に入るタイミングで取る、3~5秒ほどの比較的長い間です。聞き手が頭の中で聞いた内容を咀嚼し、理解に必要な時間です。理解の間を意識することで、聞き手に「有意義な話を聞いた」と感じてもらいやすくなるでしょう。

引き付けの間:強調したい言葉の前後にとり、言葉に聞き手の注意を引き付けるための間です。1~3秒くらいが良いでしょう。強調したいワードの前後に入れることで、まるでスポットライトが当たったかのような印象に聞こえます。

それぞれの間を使いこなすことで、聞き手に効果的に伝えることができます。

応用編:プレゼン・スピーチに効く「話のブロック」の構成順

ここまでご説明した基本の話し方の型を踏まえた上で、応用してみましょう。

ビジネスシーンでよくある情報量が多いプレゼンや長尺な話の全体構造を組み立てる手順をご紹介します。

話の「全体像」を最初に示す構成の順番

まずは聞き手に全体の「地図」を見せて、話の終着点と道のりを知ってもらいましょう。これは結論から述べることにも通じます。つまり「これから、こういう構成で話していきます」と最初に全体像を伝えるのです。これにより、聞き手はこれから始まる話の構成を理解でき、よりスムーズに話を聞ける態勢が整います。

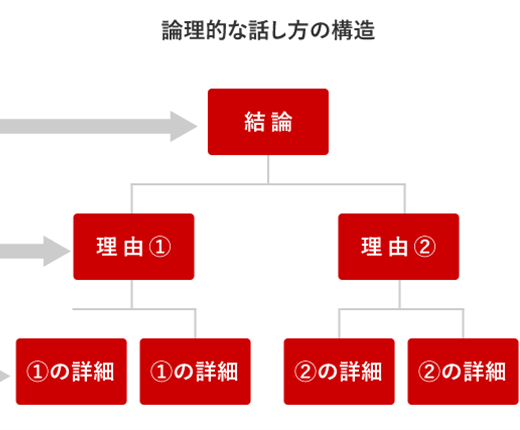

KEE’Sのロジック構造の応用

話し方教室「KEE’S」では、論理的な話し方を重視しており、次のロジック構造を用いて話すことを推奨しています。結論から始まり、その理由を述べ、詳細を話していきます。

先述のPREP法の通り、結論から伝えます。一言で簡潔に表現することで印象付けましょう。また長時間の報告やプレゼンでは、最初と最後に結論を置く「結論のサンドイッチ」がおすすめです。最初に言ったきり、最後に結論を言わないで終わってしまうと、聞き手は「何の話だったっけ?」と思ってしまうでしょう。最初に述べた結論を、最後に再度同じ言葉で表現するとわかりやすくなります。

理由は複数用意し、理由①とその詳細を話し終えたら、次は理由②とその詳細を話します。理由は2~3つ用意し、大事なものから話しましょう。

詳細は冗長になりがちなので、しっかりと整理し、できるだけ無駄を省くことがポイントです。

情報を「ブロック化」する方法

長く話す場合は、構成が複雑になりやすいため、大きなテーマを複数の小さな「論点ブロック」に分割しましょう。

先述の通り、基本的な構成は「結論」→「理由」→「詳細/具体例」→「結論」です。しかし1時間などのロングプレゼンでは複数の結論を述べることもあるでしょう。その場合は結論、テーマごとにブロック分けするとわかりやすくなります。

1つ目のブロック「結論①→理由→詳細/具体例→結論①」

2つ目のブロック「結論②→理由→詳細/具体例→結論②」

3つ目のブロック「結論③→理由→詳細/具体例→結論③」

また、各ブロックの冒頭と締めに「要約」を置くと聞き手はより内容を整理しやすくなります。ただし、要約が長すぎるとわかりにくいため、一言で言い切るなどして、簡潔さを心がけましょう。

実践練習:相手の反応を見て話す順番を調整する方法

話が上手な人は、聞き手の反応を見て、話す順番を柔軟に調整できます。状況に合わせて話の順番や内容を柔軟に変える応用技術と、それを一人で練習するロールプレイング法をご紹介します。

状況に合わせて話の順番や内容を柔軟に変えよう

聞き手の理解度に応じて、理由や具体例の順番を変えましょう。このとき注視すべきなのが、相手の視線の動きや態度です。「よくわからない」といった表情や眉間にしわを寄せるなど、意外と相手が腑に落ちていない様子はわかるものです。その場合は、表現を変える、噛み砕いて説明する、別の角度から説明するなどして対応しましょう。また専門用語を理解できていないケースもあるので、専門用語を使うときは説明を補足することが大切です。

話すスピードが速いのが原因で理解が追いつかないこともあるため、改めてゆっくり説明するのも良いでしょう。

ロールプレイング方法

一人でロールプレイングしながら練習しましょう。一人で行う際、自分が話している姿を客観的に見るのがおすすめです。

・鏡の前で練習する

鏡の前で話してみると、自分がどう見えるか、話はわかりやすいかを確認できます。できるだけ客観的に自分を見ることがポイントです。

・動画撮影する

スマートフォンなどで動画を撮影してチェックするとより客観的に見られます。まっさらな状態で自分の話を聞いてみて、わかりにくいところはないか、ロジカルであるか、身振り手振りなどを確認しましょう。

・AI活用

いまは手軽に生成AIチャットを仕事のさまざまなシーンに活用できますが、音声でプレゼンやスピーチの内容を入力してみて、わかりやすさなどを判定してもらうのも良いでしょう。ただし、個人情報や機密情報を打ち込むと情報漏洩になるので注意してください。またAIはアドバイスが誤っていることもあるため、参考程度に留めましょう。

まとめ

話し方の基本の型と応用編を通じて順番やわかりやすく話す方法をご紹介しました。型を覚えてしまえば簡単に伝わる話し方が可能になります。この機会に、ぜひ取り入れてみてください。

一人で練習できる方法をご紹介しましたが、プロと二人三脚で実施することで、次の一歩へ進みやすくなります。最短で成長したい方は、ぜひ話し方教室「KEE’S」をご利用ください。プロのアナウンサーがマンツーマンであなたの話し方を指導・改善いたします。

KEE'S 人気アナウンサーの6時間で変わる話し方教室・話し方講座(東京駅・恵比寿駅 徒歩1分)

KEE'S 人気アナウンサーの6時間で変わる話し方教室・話し方講座(東京駅・恵比寿駅 徒歩1分)